相続とは

人が死亡した場合に、その人(被相続人)が有していた財産及び地位が、被相続人と一定の関係にある人(相続人)に受け継がれることを「相続」といいます。

簡単にいえば、親(被相続人)が亡くなって、親名義の不動産や預貯金など(被相続人が生前に持っていた全ての権利義務)が奥さんや子供(相続人)に引き継がれることをいいます。

相続人には奥さん(配偶者)と子供など一定の血族からなる法定相続人がなります。その法定相続人には民法により相続財産・債務の相続割合(法定相続分)が決められています。

相続人は相続の開始したこと、相続財産・債務がどの程度あるか、知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、故人(被相続人)の全財産・債務は、相続人のものになります。

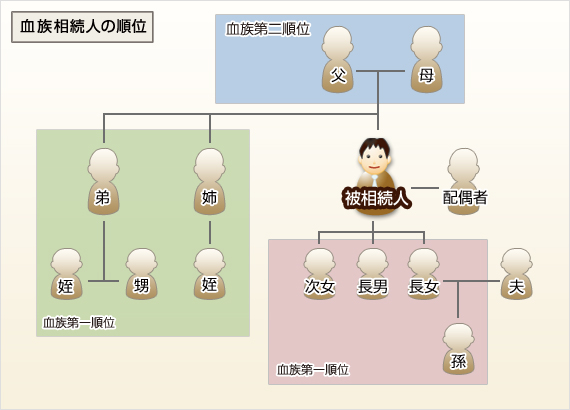

法定相続人

法定相続人は、配偶者と一定の血族からなります。まず、配偶者は存在するかぎり、つねに相続人となります。

そして、配偶者と血族相続人は共同して相続します。

また順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはなく、あくまでも次の順位で相続人となります。

故人の子と故人の親とか、故人の親と故人の兄弟姉妹とかが同時に相続人になることはありません。

血族相続人の順位

| 第一順位:直系卑属(子や孫) | 子はつねに相続人になります。 子が亡くなっている場合はその子(孫)が相続人になります。 |

| 第二順位:直系尊属(親・祖父母) | 子や孫がいないときに限り、相続人になります。 親が一人もいないときは、祖父母が相続人になります。 |

| 第三順位:兄弟姉妹 | 子も親もいないときに限り、兄弟姉妹が相続人になります。 |

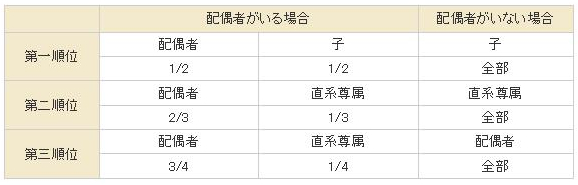

法定相続分

法定相続分というのは、民法で決められた法定相続の割合のことで、通常はこの割合を基準として、遺産分割の協議がなされることになります。

| 相続人が配偶者と直系卑属の場合 | この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。 子が2人以上いるときは、子の分である2分の1を子の数で均等に分けることになります。 ただし、非嫡出子(法律上の結婚外で生まれた子)の場合は、嫡出子(法律上の結婚で生まれた子)の相続分の2分の1となります。 |

| 相続人が配偶者と直系尊属の場合 | この場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。 直系尊属が2人以上いるときは、その3分の1を人数で均等に分けることになります。 |

| 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 兄弟姉妹が2人以上いるときは、その4分の1を人数で均等に分けることになります。 |

相続の対象となる財産および地位

[財産]

1.不動産

2.現金

3.預貯金、株式、売掛金等の債権

4.特許権、著作権等の無体財産権

5.自動車、家財道具等の動産

6.借金、損害賠償等の債務

[地位]

株主、賃貸人、賃借人等の地位

相続財産とならないもの

| 死亡退職金 | 遺族の生活を保障するものです。ただし、相続税法上は相続財産に準じて取り扱われます。 |

| 生命保険金 | 遺族の生活を保障するものです。ただし、受取人が本人になっているものは相続財産になります。同じく相続税法上は相続財産に 準じて取り扱われます。 |

| 損害賠償請求権・慰謝料請求権 | 被相続人の死亡原因が事故などの損害賠償請求権や慰謝料請権は相続財産として相続人が相続することになります。 |

| 身元保証人の責任 | 身元保証は、個人的信頼関係に根ざしているものであるため、身元保証人としての地位は相続されません。 |

| 香典・弔慰金 | 香典は死者の供養や、遺族への弔意の意味があり、葬儀に対する遺族の経済的負担を軽くするためのものです。喪主に対する贈与と考えられます。 |

| 遺骨 | 祭祀を承継する者の所有です。 |

| 位牌・仏壇・墓地 | 祖先の霊を祀る仏具・墓などは、祭祀財産として相続財産とは区別されます。 |

相続人になれない場合

親族に相続人にふさわしくない者がいる場合があります。

例えば、資産目当てに親とかを殺したり、遺言を偽造したりした者は、犯罪が発覚すれば刑事罰を受けると同時に、相続人となる資格も失います。これを「相続欠格」といいます。

なお、これらの欠格事由は、その対象となった被相続人の相続に対してだけのものです。ですから、父の相続人である資格を失っても、母の相続人である資格まで失うものではありません。

また、相続欠格によって相続人である資格を失った者でも、子供がいれば、その子は代襲相続ができます。

相続欠格事由

| 被相続人らの生命に対する侵害 | ・ 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして、刑に処されたこと ・ 被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発せず、または告訴しなかったこと |

| 遺言に対する侵害 | ・ 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をしたり、取り消したり、変更したりすることを妨げること ・ 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消させたり、変更させたりしたこと ・ 被相続人の遺言を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿したりしたこと |

遺言

[遺言の有無]

遺言がある場合→遺言に則った相続手続

遺言がない場合→遺産分割協議

[遺言の方式]

1.自筆証書遺言

→遺言者自ら遺言の全文、日付及び氏名を自署して押印したもの。

2.公正証書遺言

→公証人が遺言者から遺言の内容を聴取して作成されるもの。証人が2人必要。

3.秘密証書遺言

→1により遺言書を作成した後、遺言者、公証人及び証人が封書に署名押印したもの。

4.特別方式による遺言

→臨終遺言、在船者の遺言等特殊な状況下において作成されるもの。

※上記方式のうち、1~3については、遺言書の内容の吟味、公証人との打合せ等が必要となりますので、遺言書の作成をご検討されている方はお問合せください。

遺贈

自らの死亡後に特定の相手方(相続人以外の第三者でも可)に自らの財産を贈与すること。

※遺贈が、法定相続人の遺留分を侵害する場合は、減殺請求の対象になります。

相続人廃除

被相続人の意思で、相続人たる資格を失わせる相続人の廃除という制度があります。

被相続人を殴ったり虐待したり、病気の介護もせず遊び歩いたり不倫に走ったりする。このような場合、被相続人が家庭裁判所へ請求し、相続人の廃除をする事ができます。

しかし、相続欠格と同じく、廃除によって相続人たる資格を失っても、その者に子がいる場合には、代襲相続が認められます。

なお、相続人の廃除は遺言ですることもできます。廃除したい旨を遺言した場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。

相続人廃除の事由

| 被相続人を虐待したとき | 日常的に殴ったり、襟首をつかんで引きずり回したりすること。たまたま怪我をさせた場合は、虐待にはあたりません。 |

| 被相続人に対して重大な侮辱を 加えたとき | 常日頃から、親をバカ呼ばわりしたりするのは、重大な侮辱にあたります。 |

| 相続人に著しい非行があったとき | 妻子を捨てて不倫に走り、親としての義務を一切果たさないなどのケースは、著しい非行に該当します。しかし、単に素行が悪いだけでは、著しい非行とはいえません。 |

相続放棄

[マイナス財産(借金)がプラス財産より多い場合]

被相続人が多額の借金をしていた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。相続財産・債務のすべて拒否するのが相続放棄です。この相続の放棄をすれば、たとえ親や夫に莫大な借金があっても、残された子供や妻は、一銭の借金も引き継がなくてすみます。

[家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続をはかろうとする場合]

故人が商売などをしていた場合、その家業が相続により分割すると成り立たなくなる場合があります。家業を継続するため、他の相続人が相続放棄して、長男に家業の事業用財産を集中することがあります。

<注意点 >

・ 相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければならなりません。

・ この申立てをしなかったとき、または相続財産に手をつけてしまっていると、相続したことを承認した(単純承認といいます)とみなされ、相続の放棄はできなくなります。

限定承認

相続によって得たプラス財産の限度でのみ、被相続人のマイナス財産たる負債を引き継ぐという相続の仕方を「限定承認」といいます。 これは相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続するし、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいというものです。

<注意点>

・相続が開始したこと知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てなければなりません。

・相続人全員が共同しておこなわなければならず、一人でも単純承認すると、他の相続人は相続放棄するか単純承認するしかなくなります。

・ 限定承認する前に、相続財産の一部でも処分したりしますと、単純承認したとみなされ、それ以後は限定承認をおこなうことはできません。